Cathédrale de Bourges, histoire et photos du Berry

Dans une ville comme Bourges où l’on fait un véritable voyage dans le temps lorsque l’on se promène dans son centre historique, le point d’orgue n’est autre que sa cathédrale, dédiée à Saint Etienne, premier martyr de la chrétienté.

Table des matières

La France, l’Europe, est parsemée d’églises et de cathédrales, toutes plus belles les unes que les autres. Mais la plupart ont été rattrapées par la modernité, leur milieu environnant n’ayant plus grand-chose de commun avec les temps médiévaux. A Bourges, fort heureusement, on y respire encore un peu de ce passé dans les rues de la ville et ses maisons à pans de bois. Beaucoup à cause des anciennes demeures, certes, mais surtout grâce aux rues très peu occupées par la circulation automobile. Il est donc possible de s’imaginer quelques siècles en arrière, sans que notre moment de rêve ne soit perturbé par un bruit de moteur ou un klaxon intempestif.

Un conseil : cherchez un petit hôtel à Bourges tout proche de la cathédrale, vous ne serez pas déçus !

La vieille ville a perduré le long des siècles. Les petites rues et ruelles entourent la cathédrale, si on excepte le Jardin de l’évêché, tout proche. Si c’est un bonheur pour le promeneur un peu rêveur, c’est un cauchemar pour l’ami de la photographie que je suis : c’est difficile d’avoir du recul pour faire une photo de l’ensemble.

D’ailleurs, ce manque de recul est presque ironique : on peut voir la cathédrale à plus de 20, voire 30 km de distance ! C’est une référence du paysage du Cher, un point de repère, presque un « phare » quand on cherche à s’orienter.

Histoire de la Cathédrale Saint-Etienne de Bourges

Avant même que Bourges ne soit Bourges, il y avait Avaricum, la célèbre cité qui avait donné tant de fil à retordre à César lors de la Guerre des Gaules. C’est pendant la période romaine qu’un lieu de culte chrétien semble avoir existé en cet endroit, quelque part au IIIème siècle, lorsque l’évangélisateur saint Ursin, premier archevêque de Bourges y installa un premier sanctuaire.

Selon la légende, Ursin demanda au gouverneur romain de l’Aquitaine, Léocade, l’autorisation d’établir un lieu de culte à Avaricum, ce qui fut autorisé. En 260, l’église fut consacrée, avec en son sein une relique de saint Etienne. Contrairement à d’autres grands centres de la chrétienté, il semblerait que la cathédrale n’ait pas été construite sur un ancien temple païen, se contentant d’utiliser une partie du palais romain préexistant. Quelques années plus tard, sans doute au tout début du IVème siècle, la ville se dote d’un rempart pour faire face aux premières invasions barbares. Quoiqu’il en soit, la légende raconte toujours que l’édifice fut reconstruit en 380 par l’évêque saint Palais. Cette nouvelle édification fut construite sur le mur d’enceinte de la ville désormais dénommée Biturigum, mur que l’on retrouve très partiellement encore aujourd’hui. Au fil du temps, ce lieu sacré sera amélioré ou reconstruit, par les différents archevêques qui se sont succédés à Bourges : nous avons gardé la trace de Raoul de Bourges au IXème siècle et du constructeur de l’église romane du début du XIème siècle, Gauzlin de Fleury, frère du roi Robert II le Pieux.

L’église romane, débutée en l’an 1020, n’était toujours pas conclue en 1172, lorsque fut décidée l’agrandissement de sa façade. Cette décision nous prouve qu’il n’y avait pas encore, en cette année, le désir de créer un nouvel édifice, simplement celui d’améliorer l’existant. C’est sans doute un grand incendie qui ravagea l’église quelques années plus tard qui motiva la construction d’une nouvelle cathédrale. 1195 marque le début des travaux, qui ne laisseront pratiquement rien de l’ancienne église, hormis quelques fragments de sa crypte, visibles depuis l’église basse. C’est dans cette crypte que devaient probablement être conservés les reliques de Saint Etienne…

Cette volonté de construire une grande cathédrale à Bourges faisant table rase du passé est, bien sûr, religieuse, mais la ferveur catholique n’explique pas tout. C’est une construction éminemment politique, voulue par le Chapitre de la cathédrale, avec l’approbation du roi Philippe Auguste. En effet, Bourges était le dernier territoire du domaine royal, juste avant l’Aquitaine, propriété de l’anglais Richard Cœur de Lion. En théorie, l’archevêque de Bourges était le « Primat d’Aquitaine », mais cette autorité ecclésiastique était bien sûr contestée du côté des aquitains. Le Chapitre participait sans doute tout simplement à la course au gigantisme, chaque grande ville de France voulant avoir la plus belle cathédrale, le prestige d’un tel édifice étant alors immense.

Une grande cathédrale pouvait ainsi asseoir l’autorité de Bourges sur le sud-est de ce qu’est aujourd’hui la France. Henry de Sully, archevêque de Bourges, supervisera les débuts de la construction et en financera les travaux. Il était le frère aîné d’Odon de Sully (ou Eudes de Sully), évêque de Paris, qui lui supervisait les travaux de construction de Notre-Dame de Paris, initiés par Maurice de Sully. Malgré les apparences, Maurice n’était pas leur parent : il venait de Sully-sur-Loire, dans le Loiret. Henry et Odon étaient originaires du Berry, de la Chapelle d’Angillon, où ils sont nés. Cette proximité entre les deux ecclésiastiques explique peut-être les nombreuses similitudes entre les cathédrales de Paris et de Bourges, avec de nombreux choix architecturaux similaires, comme le double déambulatoire.

Eglise basse, crypte de la cathédrale

La nouvelle construction devait marquer les esprits, tant par sa taille, que par sa nouveauté : ça serait la première église gothique au sud de la Loire (si on excepte peut-être l’abbaye d’Alcobaça au Portugal, de quelques années son aînée…).

La cathédrale allait donc être grande, très grande. Mais pour grandir, il fallait au préalable d’importants travaux de nivellement du sol. C’est le rôle de la « crypte », qui permet de rattraper un dénivelé de six mètres, juste sous le chœur de la cathédrale. Nous l’appelons crypte, mais elle n’est pas sous terre : il est plus correct de la nommer « église basse », ses vitraux donnant sur l’extérieur. C’est ici qu’autrefois les tailleurs de pierre qui travaillaient à la construction de l’église avaient leur atelier, comme l’atteste une épure de la rose de la façade tracée à même le sol de l’église basse.

Aujourd’hui, la crypte sert de musée, et de dernière demeure pour les archevêques de Bourges depuis la Révolution. L’entrée est payante, avec un guide accompagnateur. C’est ici que nous pouvons voir le tombeau du duc Jean de Berry, venu de sa plus belle réalisation, la Sainte-Chapelle de Bourges, après sa malheureuse destruction au XVIIIème siècle. Jean de Berry, j’en avais déjà longuement parlé dans mon article sur Mehun-sur-Yèvre, où il avait sa résidence. Le tombeau, sculpté par Jean de Cambrai, perdit à la Révolution sa partie basse, où figuraient quarante pleurants. On peut en voir une reproduction au Palais Jacques Coeur qui inclut ces pleurants.

Certains vitraux de la Sainte-Chapelle ont été sauvés de la destruction, et sont aujourd’hui installés dans la crypte. Pour les curieux de cet ancien chef d’œuvre gothique, certaines sculptures survivantes ainsi qu’un banc d’œuvre peuvent se voir dans la petite église de Saint-Symphorien à Morogues.

L’autre grande « attraction » de la crypte : les fragments du jubé de la cathédrale de Bourges. Il s’agissait d’une « clôture », qui séparait les fidèles du chœur. Autrefois, l’ensemble du culte n’était pas accessible aux simples fidèles. Ce n’est qu’en 1758 que ce jubé fut détruit, « démocratisant » le culte. Finalement, la visite de l’église basse ne serait pas complète sans la mise au tombeau monumentale du XVIème siècle offerte à la cathédrale par le chanoine Jacques Dubreuil.

En plein centre de l’église basse se trouve la rotonde. C’était à cet endroit que devait se trouver l’une des tours de l’ancien rempart romain de la ville. C’est ici que nous trouvons les pierres tombales des archevêques de Bourges depuis la Révolution, et au fond, une mise au tombeau monumentale.

Une cathédrale novatrice

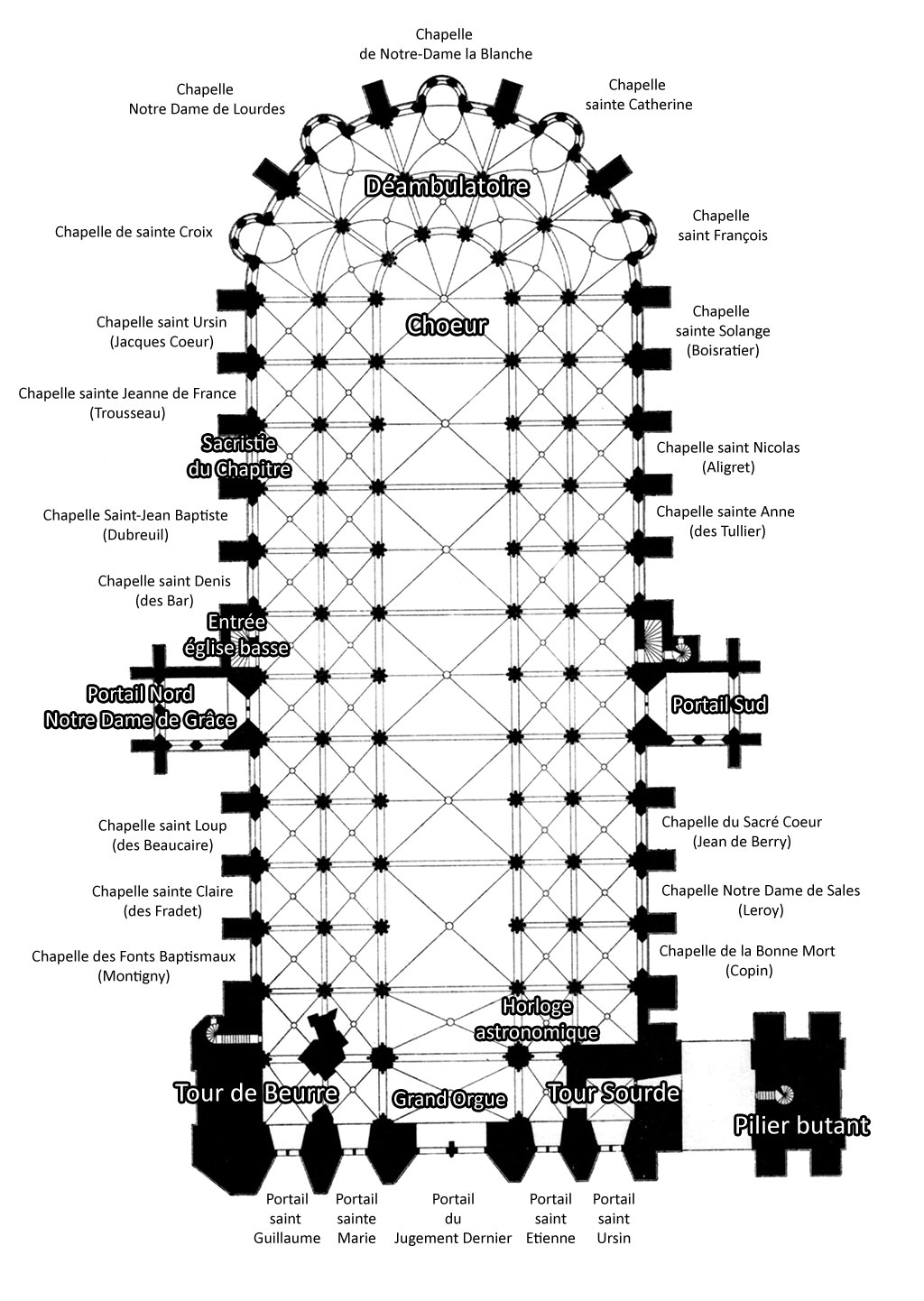

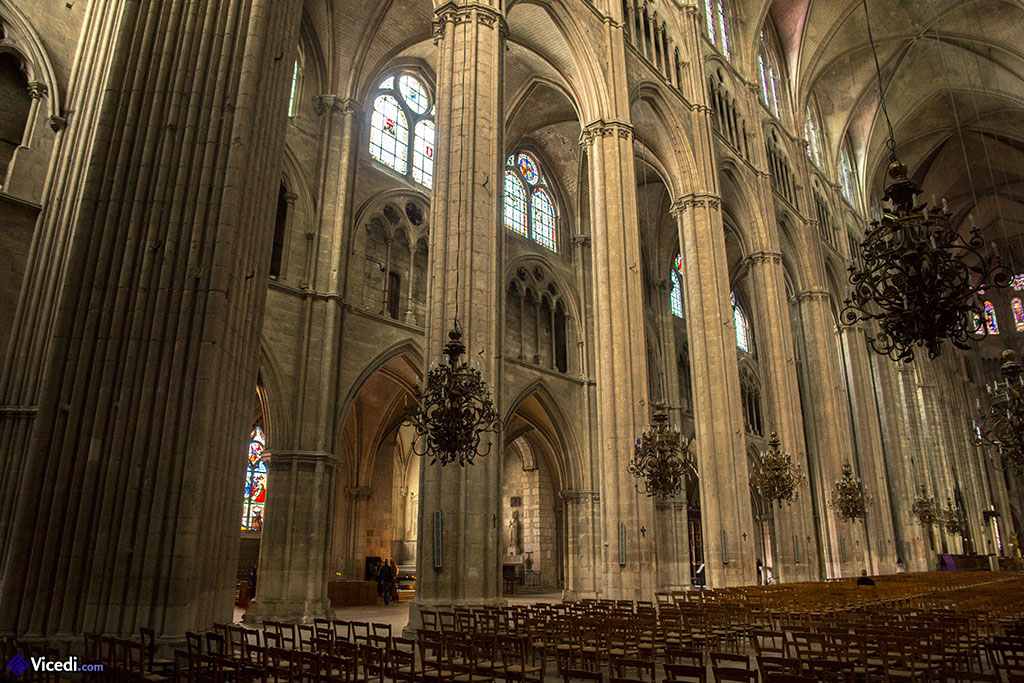

Saint-Etienne de Bourges est unique en son genre, une catégorie de cathédrale à elle seule. Son architecte inconnu, le « Maître de Bourges », nous a livré ici une église sans transept, sur un plan basilical. Les cinq portails de la façade correspondent aux cinq nefs de l’édifice. Il a fallu 35 ans pour que le gros œuvre soit terminé, et presque un siècle de plus pour qu’elle soit enfin consacrée, le 13 mai 1324.

Quand on arrive d’une petite rue (rue du Guichet) et qu’on tombe nez à nez avec la plus grande façade gothique de France, on ne peut s’empêcher d’être surpris, même en s’y attendant un peu. Je vous le disais en introduction, le minuscule parvis (place Etienne Dolet) ne permet pas d’avoir du recul, surtout face à un tel monument ! Il faut marcher vers le Jardin de l’Evêché, tout proche, pour avoir une vue globale de la cathédrale et ses arcs-boutants.

On tombe souvent en émoi devant les prouesses techniques des bâtisseurs du Moyen Âge, mais c’est vite oublier que souvent, malgré tout leur savoir, ils pouvaient se tromper. En effet, pour beaucoup, la technique était surtout empirique. On essaie d’une certaine façon, ça n’a pas fonctionné, on essaie d’une autre. Ceci est évident pour les tours de cette cathédrale, construite sur un terrain en pente. La « Tour Sourde » (celle de droite quand on regarde la façade) commença à présenter des fissures au début du XIVème siècle, obligeant à la construction en 1313 d’un gigantesque « pilier butant », le bâtiment que l’on voit aujourd’hui collé à la tour. Ce pilier, une construction pour palier à l’urgence d’un éventuel effondrement, avait été financé par le roi lui même, Philippe le Bel. Pour l’anecdote, le pilier butant a déjà eu un rôle de prison par le passé. La tour ne pourra jamais recevoir de cloches, d’où son nom de « sourde ».

Quant à la « Tour de Beurre », terminée en 1480, elle s’écroula carrément le 31 décembre 1506, à la suite semble-t-il d’ajouts de maçonnerie trop lourds en 1493. Sa reconstruction ne sera terminée qu’en 1542, ce qui explique certains détails typiques de cette période, la Renaissance. C’est la plus grande des deux tours, celle que l’on visite et qui porte les cloches de la cathédrale. La plus grande de ses cloches, le Gros Guillaume, pèse pas moins de 6 tonnes. On peut l’entendre lors des grandes occasions. Le panorama vu du haut de cette tour se mérite, avec plusieurs centaines de marches à gravir avant d’atteindre le sommet. La légende nous dit que son nom de Beurre viendrait du droit à manger du beurre pendant le carême qu’avaient les personnes ayant fait des dons pour la construction de la tour.

Elle est surmontée d’une girouette datant de 1530, un pélican, plutôt que le traditionnel coq. La cloche, sans battant, ne sonne plus.

Après les horreurs des Guerres de Religion au XVIème siècle avec la destruction de nombreuses statues, puis celles de la Révolution Française avec le « vol » du mobilier de la cathédrale, le XIXème siècle fut une période de grands travaux de restauration pour le patrimoine français. En 1850, c’est l’architecte Antoine-Nicolas Bailly qui eut en charge Bourges, avec la cathédrale, et le Palais Jacques Cœur.

La cathédrale regorge de trésors artistiques, avec notamment un ensemble de vitraux, une riche statuaire, des peintures murales ou des tableaux de maître, sans parler des chefs d’oeuvre de l’artisanat qui s’y trouve, entre le mobilier ou le travail du fer. Pour y voir un peu plus clair, je vous propose de découvrir quelques points de repères emblématiques du vénérable édifice.

Façade de la cathédrale de Bourges

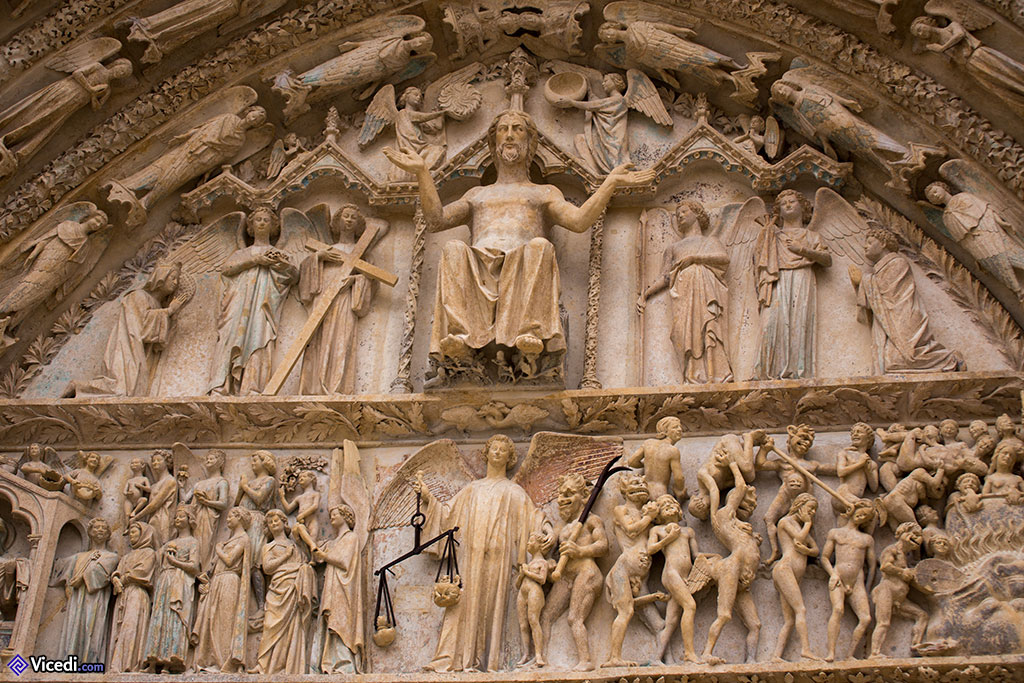

L’originalité de la cathédrale est ici évidente : il y a cinq portails au lieu des trois habituels. La cathédrale Saint-Etienne est très large, même sans compter l’énorme pilier butant qui supporte la Tour Sourde : 55 mètres (73 avec le pilier), ce qui en fait tout simplement l’édifice gothique le plus large de France. Nous avons parlé des tours, qui n’ont pas la même taille. Ce n’était pas une volonté de l’architecte, mais bien une impossibilité technique, la Tour Sud, ou Sourde, menaçant de s’effondrer. Malgré cela, le bâtiment garde une unité et une harmonie que même les artistes de la Renaissance ont respecté lors de la reconstruction de la Tour Nord, ou de Beurre. A cette unité contribua sûrement à la toute fin du XIVème siècle le travail de l’architecte Guy de Dammartin, qui l’embellit.

Les cinq portails sont consacrés, de gauche à droite : Saint Guillaume, Sainte Marie, le Jugement Dernier, Saint Etienne et finalement Saint Ursin. La présence ici de Saint Guillaume, archevêque de Bourges à partir de 1199 jusqu’à sa mort en 1209 peut sembler présomptueuse, quand on sait que la cathédrale en était au tout début de sa construction. Mais cet archevêque, canonisé très rapidement à sa mort grâce aux nombreuses guérisons qu’il semble avoir réalisées, était très important pour la ville, au point que l’on décida de lui consacrer un portail à sa canonisation.

Portes latérales

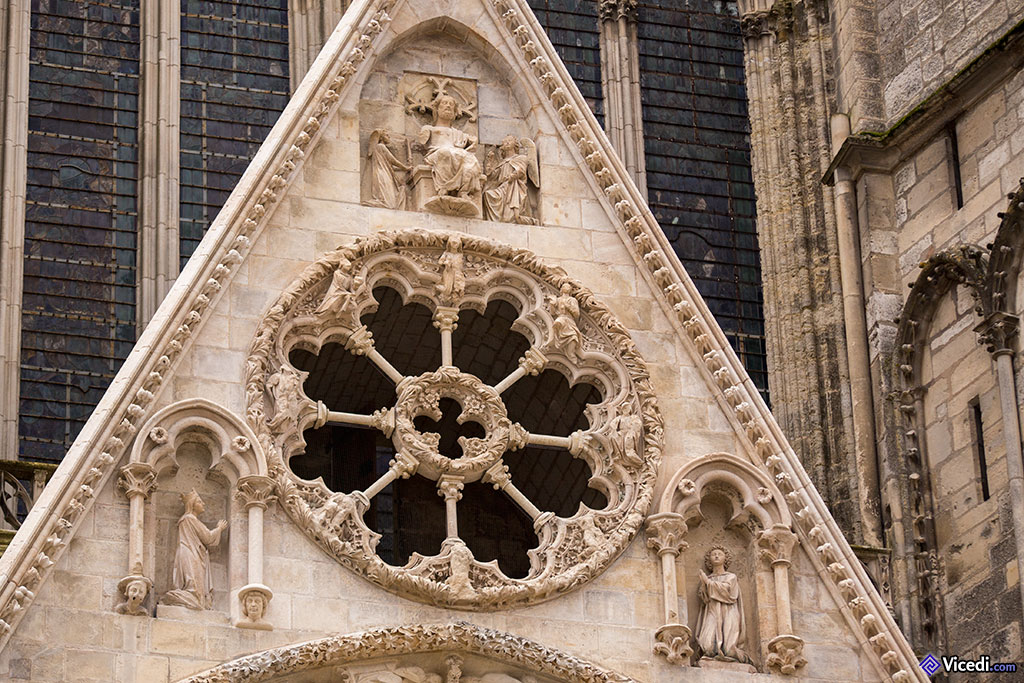

L’absence de transept n’a pas empêché la cathédrale d’avoir des portes latérales, précédées de grands porches. Par leur similitude, les porches démontrent bien l’unité architecturale de la cathédrale. Les porches latéraux datent du XVème siècle. Les portails sont décorés avec des éléments antérieurs à la cathédrale, sans doute provenant de l’ancien édifice roman.

Intérieur de la Cathédrale de Bourges

Une grande cathédrale, plusieurs fois centenaire, regorge toujours de mille et un détails. Nous avions dit que l’espace unifié de l’édifice le rendait unique en son genre, mais ceci n’a pas empêché, bien sûr, la personnalisation au fil du temps de différents endroits de l’église, au gré des goûts de leur époque ou de leur commanditaire. Ceci est très visible dans les sculptures ou les vitraux qui décorent l’édifice, mais également dans les chapelles.

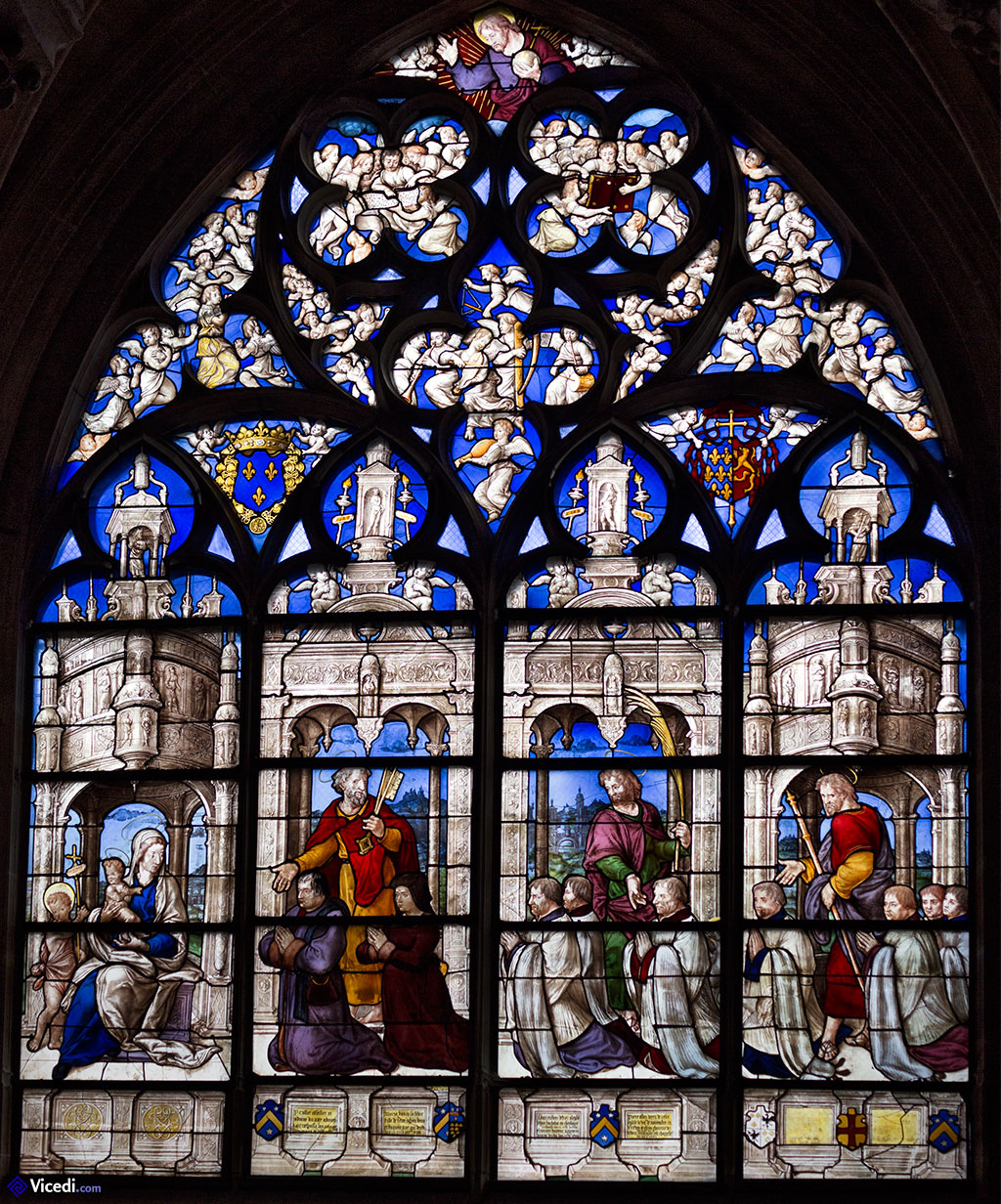

Les vitraux de Bourges font partie des vitraux majeurs du catholicisme français. Les plus anciens, du tout début du XIIIème siècle, peuvent-être trouvés dans le déambulatoire. La cathédrale s’enrichira de verrières tout au long de son existence, jusqu’au XIXème siècle.

Orgues de la cathédrale

La cathédrale possède des orgues depuis toujours ou presque, le plus ancien datant du Moyen Âge. Une première mention en est faite à la Renaissance, quand il faut remplacer l’ancien par un nouvel orgue en 1488. En 1506, l’année de l’effondrement de la Tour Nord (actuelle Tour de Beurre), un petit orgue est installé dans le triforium coté nord.

En 1599 est installé le Grand Orgue, réalisé par le facteur Jean Jallon. Il faut dire que le précédent avait été rendu inopérant par l’effondrement de la Tour Nord, et des incendies au XVIème siècle n’arrangèrent pas les choses. Il se trouvait sur la même tribune qu’aujourd’hui, réalisée à l’époque par Jean Pinardeau. Le projet initial d’orgue était trop ambitieux : la tribune, encore aujourd’hui, n’est pas utilisée dans sa totalité, les deux supports latéraux que l’on voit vides auraient du accueillir de grands tuyaux de 32 pieds.

Ce premier grand orgue sera remplacé entre 1663 et 1667, réalisé par le facteur Guy Joly, puis, à son décès, par Pierre Cauchois. Le buffet de l’orgue date également de cette période, réalisé par Jacques Perret. En 1821, l’orgue est remplacé encore une fois. Il fut réalisé par les facteurs Dallery, père et fils. Il sera par la suite restauré plusieurs fois au cours du XXème siècle. Celui que nous pouvons voir aujourd’hui est proche de la conception originale des facteurs Joly et Cauchois.

Chœur de la Cathédrale Saint-Etienne

Lors de la construction de la nouvelle cathédrale, l’ancien édifice coexistait, étant démoli au fur et à mesure que la nouvelle prenait forme. On raconte ainsi que l’archevêque Guillaume serait mort en 1209 parce qu’il avait pris froid : le nouveau chœur où il prêchait n’était pas bien raccordé à l’ancienne nef romane, laissant passer l’air froid extérieur.

Chapelles de la Cathédrale de Bourges

Il existe deux sortes de chapelles : celles datant du début de la construction de la cathédrale, au XIIIème siècle, et celles du XVème siècle. Les premières sont celles qui rayonnent de l’abside, les secondes sont entre les contreforts.

Chapelle de Notre-Dame la Blanche

La chapelle d’axe, au centre de l’abside, est connue sous le nom de Notre-Dame la Blanche ou de la Vierge.

Chapelle des fonts baptismaux, dite de Montigny

C’est la première chapelle coté nord, à proximité de la tour de Beurre. Détruite avec la tour en 1506, elle sera reconstruite très lentement. Ce n’est que plus d’un siècle plus tard que la veuve du maréchal de Montigny obtient la possibilité d’en faire la dernière demeure de son défunt mari.

Chapelle du Sacré-Coeur

La famille d’Etampes inaugura le financement des chapelles de la cathédrale, en réalisant celle du Sacré-Coeur au XVème siècle, en l’honneur de leur bienfaiteur, le duc Jean de Berry. La chapelle, dont il ne restait pratiquement rien depuis un ouragan en 1645, fut complètement restaurée au XIXème siècle par Dumoutet. On peut y voir aujourd’hui le vitrail central du XIXème siècle de M. Thévenot, représentant Jésus au Jardin des Oliviers. De chaque coté, des tapisseries d’Aubusson.

Chapelle de Sainte Solange

Sainte Solange, patronne du Berry, a une place spéciale dans le cœur des berrichons, et encore plus dans celui des habitants de… Sainte-Solange, où elle est née. Elle est l’objet d’un pèlerinage chaque année, le lundi de Pentecôte. Le pèlerinage, presque tombé dans l’oubli, a été ravivé par la communauté portugaise.

Au milieu, détails dorés de la décoration. A droite, une peinture d’Emile Hirsch, inspirée de fragments d’une peinture murale préexistante.

Chapelle Saint Ursin, dite de Jacques Cœur

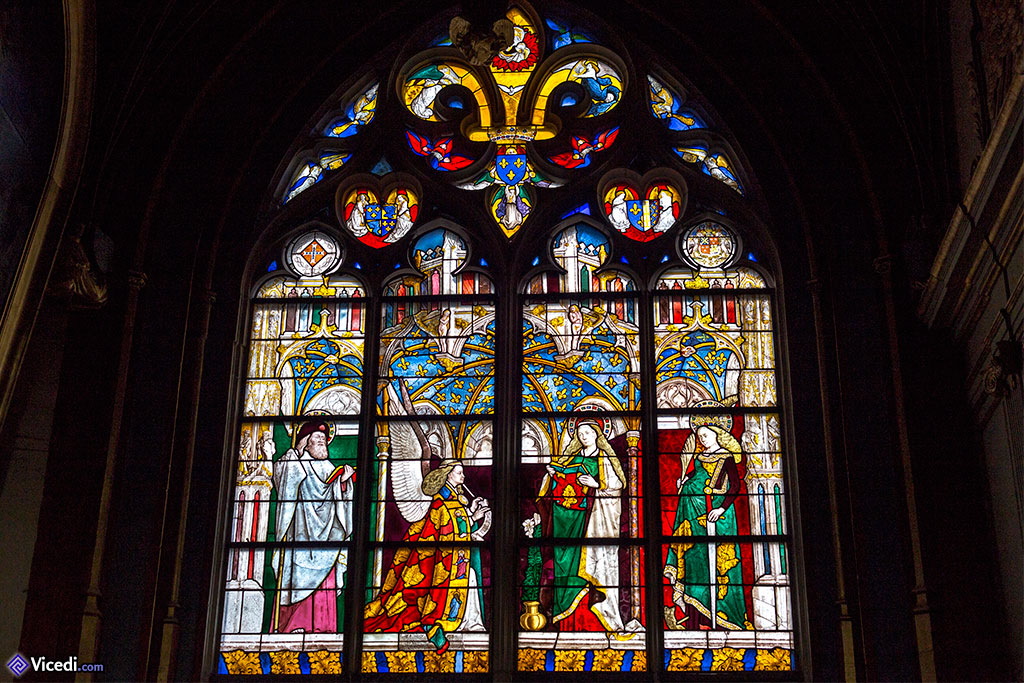

Cette chapelle, a été offerte par le grand argentier du roi Charles VII en 1445, en l’honneur de la nouvelle charge que son fils venait d’obtenir : archevêque de Bourges. On peut parler de véritable pistonnage, jamais Jean Cœur, de seulement 25 ans, n’aurait pu obtenir une telle charge s’il n’avait pas été « fils de ». Artistiquement, la chapelle se remarque par le vitrail de l’Annonciation, un des chefs d’œuvres du XVème siècle. On dit que Jacques Cœur y est représenté sous les traits de Gabriel.

Sacristie capitulaire

La construction de la chapelle Saint Ursin obligeant à déplacer la sacristie, Jacques Coeur offrit également une nouvelle sacristie à la cathédrale. La sacristie n’est pratiquement jamais ouverte au public, je n’ai pas eu la chance de pouvoir la visiter. La grande valeur artistique de l’entrée de la sacristie a été très longtemps ignorée. Ce n’est qu’à la fin des années 1980, à sa restauration, qu’on découvrit sa somptuosité.

L’inscription au patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO de la cathédrale de Bourges en fait un de ces patrimoines d’exception, à protéger absolument. Cette reconnaissance de l’UNESCO est due à l’édifice bien sûr, avec sa maîtrise des espaces et cette unité architecturale, mais également à son milieu environnant, être au coeur d’une vieille cité chargée d’Histoire, ça compte !

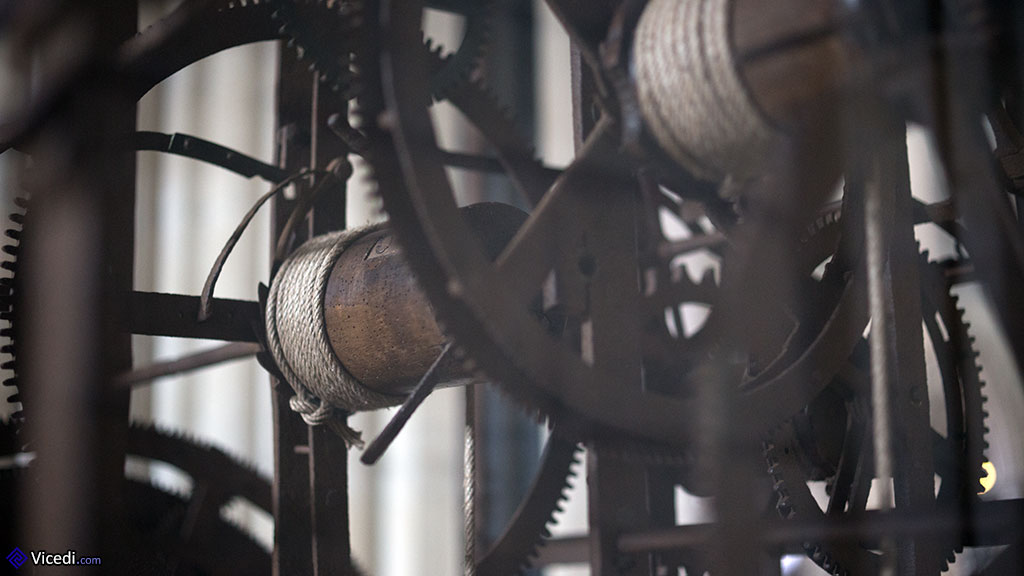

Horloge astronomique

Photos de la cathédrale Saint-Etienne de Bourges

A droite, gros plan sur un vitrail.

Infos Utiles

Adresse : Cathédrale Saint-Etienne de Bourges, Place Etienne Dolet, 18000 Bourges, France

Téléphone : 02 48 65 49 44

Mehun-sur-Yèvre, la cité de Charles VII

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Mehun-sur-Yèvre est habitée depuis des milliers d’années lorsque l’on découvre l’Yèvre en cet endroit.

Cavalcade à la campagne : fête aux Aix d’Angillon

Partons à la découverte d’une grande fête de village avec son défilé de chars fleuris.

Ville de Briare, ses émaux, son pont-canal

La traversée d’un grand fleuve en sécurité a toujours été un point d’ancrage pour les commerçants.

Cathédrale de Jean Linard, l’Art potier en Berry

Jean Linard était un poète de la céramique., qui, un beau jour des années 1960, eu l’idée de créer un espace personnel : bienvenue dans sa Cathédrale.

Vicedi

Vicedi